コーヒー豆の輸入方法!生豆や焙煎豆の扱いをステップ形式で解説

コーヒーは人によっては生活の一部となり「毎日欠かさず飲んでいる」という人も多いですよね。

実際に、世界的に見ても日本はコーヒーの消費量が多く、普段からたくさんの人がコーヒーを飲んでいることがわかります。

とはいえ、日本はコーヒー豆の栽培に適した環境が非常に少ないため、そのほとんどが海外からの輸入に頼っています。

そこで今回は「コーヒー豆の輸入方法」をテーマに

- コーヒー豆の輸入に関わる法律

- コーヒー豆を輸入する際に必要な書類

- コーヒー豆を輸入する5つのステップ

- 日本のコーヒー豆の輸入ランキング

などを解説していきます。

コーヒー豆の輸入を検討している人や、普段飲んでいるコーヒーがどのようにして運ばれてくるのかを知りたいという人は、ぜひ最後までチェックしてみてください。

目次

コーヒー豆の関税は豆の状態によって変わる

まず最初にコーヒー豆の輸入では、豆の状態によって関税が変わってくるということを頭に入れておきましょう。

具体的に豆の状態とは

- 生豆か焙煎豆か

- カフェインの有無

- 生産国

の3点が大きなポイントです。

もしコーヒー豆が焙煎前の生豆状態である場合、基本的に関税は無税となります。

しかし、焙煎された状態の豆であれば「12%」もの関税がかかることも。

また、焙煎されているかどうかに加え、どこの国で生産されたコーヒー豆なのかによっても関税率は大きく変わってきます。

生産国によっては10%以上関税が変わりますが、WTO協定税率や各国のEPA税率、TPPや日米貿易協定などを利用することで関税を減税または無税にすることが可能です。

そのため、輸入や販売に際しては生産国も重要な検討要素となるでしょう。

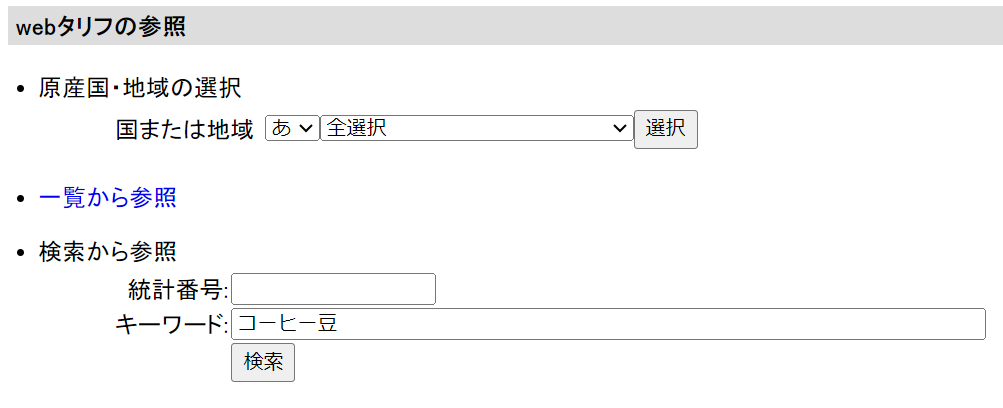

コーヒー豆にかかる関税を調べる方法

関税によって10%以上も価格差がでてくるとなると、自分が輸入をするコーヒー豆にどのくらい関税がかかってくるのか気になりますよね。

コーヒー豆にかかる関税を調べるには、日本関税協会が運営をしている「webタリフ」を使いましょう。

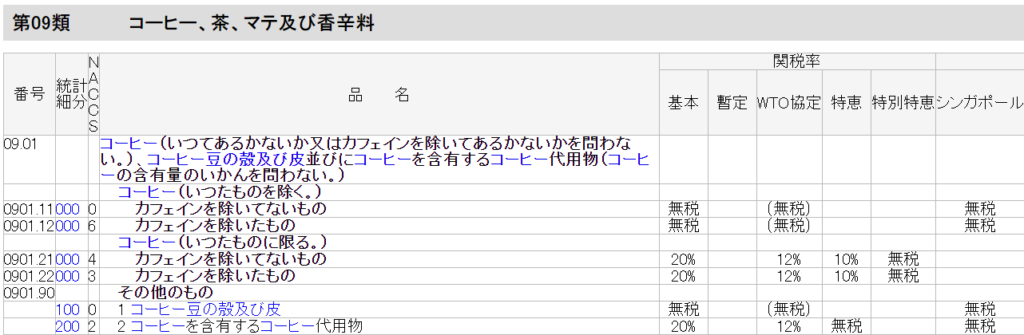

webタリフの検索欄に「コーヒー豆」とキーワードを入力すると、下記画像のように輸入時にどの関税が適用されるのかが一覧で表示されるので、自分が輸入をする国がどこにあてはまるのかチェックしてください。

また、一覧に輸入相手国がない場合は、WTO協定、特恵、特別特恵のいずれかに該当します。

コーヒー豆の輸入に関わる2つの法律

コーヒー豆を販売などの商業目的で輸入する場合、輸入には2つの法律が関係してきます。

豆の状態が生豆状態であれば、「植物防疫法」「食品衛生法」の2つの法律、焙煎後のコーヒー豆であれば「食品衛生法」のみが関わってきます。

「植物防疫法」「食品衛生法」の2つの法律について、聞きなれない人も多いと思いますので、それぞれの法律をみていきます。

コーヒー豆の輸入に必要な植物防疫法とは

植物防疫法とは、国や地域の植物に対する病原体や害虫の侵入や広がりを制御し、農業や自然環境を保護するための法律です。

所定の管轄は植物検疫所となっております。

外国から植物等を輸入する場合、その植物に病原体や小さな虫がついている可能性は避けられません。

そして、そのような病原体や小さな虫は国内の生態系や農業に悪影響を及ぼす危険性があります。

そこで植物防疫法という法律によって、輸入される植物等を検疫することで、外部から持ち込まれる可能性のある病原体や害虫から国内の植物を守っています。

コーヒー豆の輸入の場合は袋から開封して、植物検疫検査をし、害虫や異物がないかをチェックしたのち、合格すれば植物検査合格証明書が発行されます。

コーヒー豆の輸入に必要な食品衛生法とは

続いて、生豆と焙煎豆両方に関係をしてくる食品衛生法について詳しくみていきます。

食品衛生法は、日本の国内で製造・輸入・販売される食品に対する衛生基準や取り決めを規定した法律です。

主な目的は、食品による健康被害を未然に防ぐことです。

これを達成するために、食品の製造・流通・販売において、特定の基準や手続きが定められています。

食品ごとに品質基準や規格が設けられており、これを満たすことが求められます。

例えば、添加物の使用量や残留農薬の基準などについての規定です。

コーヒー豆の輸入の場合は、食品等輸入届出書と必要書類を事前に提出し、審査を受けたのち、検査が必要と判断されれば、検査が実施され、問題がなければ「食品等輸入届出済証」が発行されます。

コーヒー豆を輸入する際に必要な書類

コーヒー豆の輸入には検査に合格し、許可証などを取得しなければならないことがわかりました。

では上記で説明した法律により、具体的にどのような書類が必要なのでしょうか。

植物防疫法と食品衛生法で承認を受けるには

- 植物検疫証明書

- 製造工程表

- 原材料表

の3つの書類が主に必要とされます。

植物検疫証明書は輸出国側が作成し、提出する書類で、輸出国政府が害虫等が輸送物についていないことを証明するための書類です。

製造工程表と原材料表は、袋詰め(パッキング)を含めた製造工程を記載した書類で、原材料表はコーヒー豆以外の成分が含まれている際に作成します。

どちらの書類も基本的に製造者が作成しますが、輸入者が作成しても問題ありません。

また、指定の様式はありませんので、製造工程に関係している企業や個人の情報をわかりやすく記載するようにしましょう。

コーヒー豆を輸入する5つのステップ

ここからは、コーヒー豆を輸入する全体的な流れを説明していきます。

輸入先や販路、価格交渉などをした後、実際の輸入手続きから解説をしていくので、一緒に確認していきましょう。

【ステップ①】空港や港の検疫所にて植物防疫検査を行う

最初のステップは植物防疫検査です。

事前に準備した書類を到着した空港や港の植物防疫所へと提出しましょう。

コーヒー豆の輸入には植物防疫法と食品衛生法の2つが関係していますが、植物防疫法が先となります。

なぜかというと、植物防疫法で合格を受けなければ、食品として合格かどうか審査をする食品衛生法で審査をする必要がないと判断されるからです。

植物防疫検査では、輸入量によって検査の量も変化します。

輸入量が3梱包以上は3梱包を開封し、採取されたコーヒー豆は特殊な器具により、検査を行います。

【ステップ②】食品衛生法の審査を受ける

続いて、食品衛生法の審査を受けます。

製造工程表、原材料表の2つの書類と共に食品等輸入届出書を検疫所へ提出します。

生豆は製造工程が特殊な製品ではないため、食品等輸入届出済証は比較的スムーズに発行されるケースが多いです。

しかし、検査命令が出るとモニタリング検査(抜き打ちテストのようなもの)の対象になる可能性もあります。

モニタリング検査の対象となると、検査で採取されたコーヒー豆は返されることはありません。

つまり、検査後はそのまま引き上げられてしまうということです。

コーヒー豆の場合、主に

- 農薬残留基準

- アフラトキシンと呼ばれるカビ毒

がポイントとなり審査をされます。

また、同じコーヒー農園から購入したとしても、種類が違ったり、工程が違えば、それぞれ対象となります。

期間は数日で検査頻度は対象品であれば、都度行わなければならないので、注意が必要です。

【ステップ③】届出済証の発行

上記で説明した

- 植物防疫法

- 食品衛生法

の2つの審査を経て問題がないと判断されると「食品等輸入届出済証」が発行されます。

審査や検査の結果、問題があった場合、日本で販売することはできないため、輸入者が廃棄または積み戻しを行います。

【ステップ④】税関にて輸入申告を行う

ここまで輸入に際しての検疫について説明をしていきましたが、これまで申請をしてきた規則は厚生労働省への申請となります。

そしてここからは、税関への申請の説明をしていきます。

税関の申請は厚生労働省とは管轄が異なるので食品検疫と同時進行をして問題ありません。

一般的には税関審査と食品検疫の同時進行を行い、貨物の引き取りまでの時間を短くするケースが多いです。

税関の輸入申告では、

- 輸入申告書

- インボイス(INVOICE)

- パッキングリスト(PACKING LIST)

- アライバルノーティス

- 船荷証券又は海上運送状(航空貨物については、航空貨物運送状)

- 運賃明細書

- 保険料明細書

- 特恵原産地証明書(特恵関税の適用を受けようとする場合)

- 食品等輸入届出済証

- 減免税明細書(減免税の適用を受けようとする場合)

などの書類を提出します。

輸入申告をすると、提出書類の内容次第では、税関検査に当たることもあるので注意しておきましょう。

税関検査の結果、問題がないと判断されれば、輸入許可証を受け取ることができます。

【ステップ⑤】空港や港にて商品の受け取り

無事に輸入許可証を受け取ることができたら、商品の受け取りに進みます。

空港や港の保管場所に商品があるので、手配をしたトラックなどに積み込み、指定の場所まで輸送します。

商品が到着したら、破損やダメージ等がないかを確認し、もしそうしたケースがあれば、事前に付保した保険を適用するようにしましょう。

日本のコーヒー豆は輸入国ランキング

最後に日本がコーヒー豆を輸入している上位国をランキング形式で紹介します。

生豆状態の輸入量ランキングとなりますので、コーヒー豆の輸入を検討している人はぜひ参考にしてください。

| 輸入国 | 数量(トン) | 金額(百万円) |

| ブラジル | 112,032 | 57,099 |

| ベトナム | 105,728 | 29,626 |

| コロンビア | 47,159 | 39,378 |

| エチオピア | 27,517 | 17,928 |

| グアテマラ | 21,029 | 17,458 |

| インドネシア | 19,413 | 8,331 |

| タンザニア | 16,901 | 12,153 |

| その他 | 40,253 | 33,176 |

| 全世界(47カ国) | 390,032 | 215,150 |

コーヒー豆の輸入には手続きをクリアする必要がある!

ここまでコーヒー豆の輸入に関わる法律やその流れについて説明をしてきました。

コーヒー豆の輸入は口にいれる商品のため一般的な物品とは異なり、植物防疫法や食品衛生法という法律が関係してきます。

そのため審査を受ける必要がありますし、必要な書類が多くあることは事実です。

とはいえ、申請や既定の手順をきちんと守れば、独自の美味しいコーヒー豆を輸入することも夢ではありません。

輸出入代行.comでは、輸出入をはじめとする海外事業に必要なことを丸投げできるサービスを行っているので、ぜひお気軽にお問合せください。